Am 30. Juni wird die EU entscheiden, ob das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat weiter zum Einsatz kommen darf. In Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit wird derzeit heftig über Gefahren und Nutzen dieses Unkrautvernichtungsmittels gestritten. Damit sich auch Nicht-Fachleute eine fundierte Meinung zu Glyphosat bilden können, hier eine kurze Einführung zu Glyphosat sowie die wichtigsten Argumente zum Für und Wider seines Einsatzes.

Was ist Glyphosat und wie wirkt es?

Glyphosat (chemische Formel C3H8NO5P) ist eine Verbindung aus der Gruppe der Phosphonate (das sind Salze der Phosphonsäure). Es ist geruchlos, wasserlöslich und nicht flüchtig. Als biologisch wirksamer Bestandteil von Breitband-Unkrautvernichtungsmitteln (Herbizide) wird es seit Mitte der 1970er Jahre in Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Privathaushalten zur Unkrautbekämpfung eingesetzt. Es wirkt auf alle besprühten Pflanzen. Damit es Nutzpflanzen nicht schädigt, wurden mithilfe der Gentechnik Glyphosphat-resistente Pflanzen gezüchtet. Glyphosphat ist weltweit der mengenmäßig am meisten verwendete Inhaltsstoff von Herbiziden. Es wurde in 2015 von mindestens 91 Chemieunternehmen in 20 Ländern hergestellt. Die Produktionsmenge in 2012 betrug 720.000 Tonnen.

Nutzen von Glyphosphat

- Fast alle bisher durchgeführten Studien zeigen keinen Zusammenhang von Glyphosat mit Krebserkrankungen

- Auch ein Zusammenhang mit anderen Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt, Reproduktions- und Entwicklungsstörungen, Atemwegserkrankungen, Rheuma, Parkinson und Schilddrüsenerkrankungen konnte nicht gefunden werden

- Tierversuche belegen, dass aufgenommenes Glyphosat nur mit einer Rate von 15 bis 36 % vom Körper aufgenommen wird, der Rest wird mit Kot und Urin wieder ausgeschieden. Bei der Untersuchung menschlicher Urinproben in 18 europäischen Ländern wurden nur Konzentrationen gefunden, die um den Faktor 1.000 unter einem gesundheitlich bedenklichen Bereich lagen

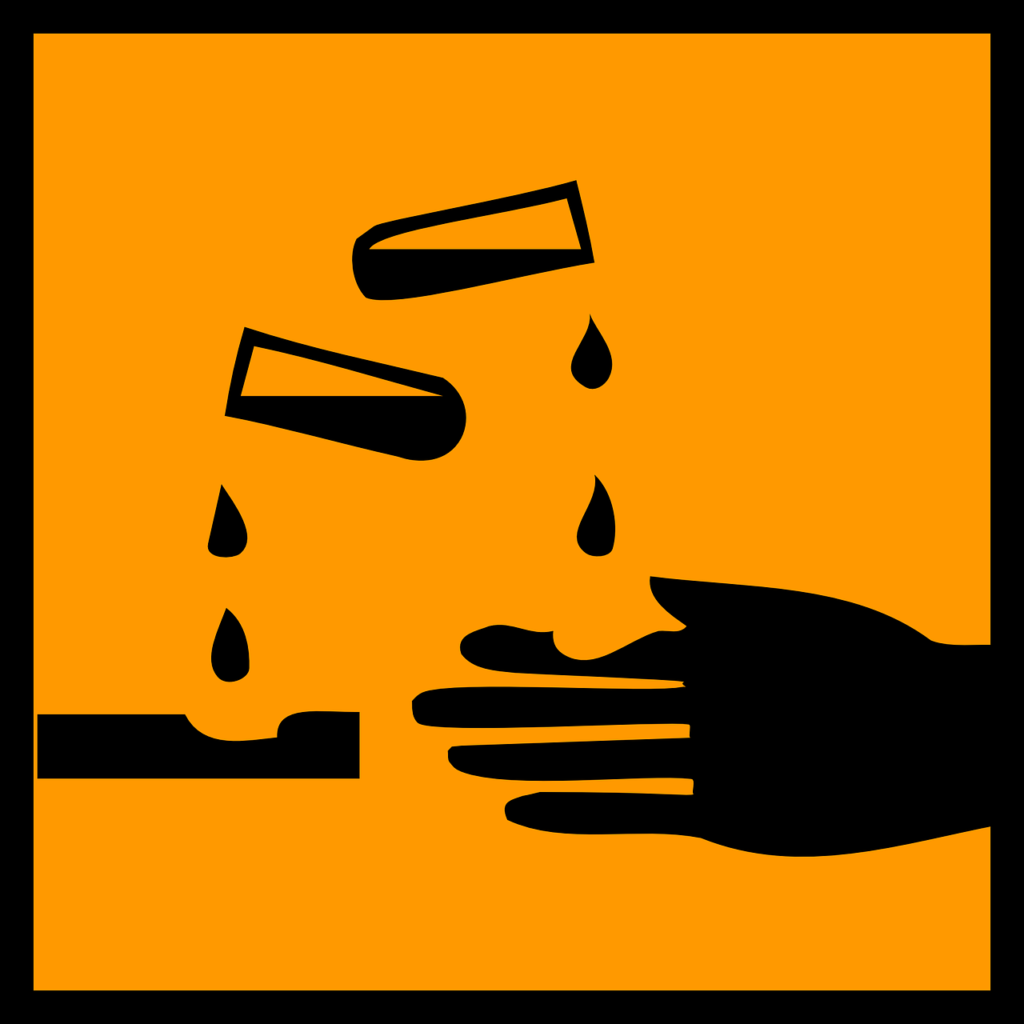

- Die Aufnahmerate über die Haut (zum Beispiel beim Versprühen) ist mit 2 % sehr niedrig

- Im Vergleich mit vielen anderen Herbiziden wird Glyphosat durch Bodenbakterien biologisch abgebaut, seine Giftigkeit für Säugetiere, Vögel und Fische ist gering. Ein Verbot würde also den Einsatz umweltschädlicherer Mittel fördern

- Sein Verbot würde die Bandbreite wirksamer Herbizide einschränken und so Resistenzen bei Unkräutern fördern

- Glyphosat macht oft die Bodenbearbeitung ohne Pflug erst möglich. Dadurch bleibt die natürliche Bodenstruktur erhalten, das vermindert Erosion und Verdichtung und verringert den Bewässerungsbedarf

- In Küstenregionen und Ostdeutschland käme es mittelfristig zu Ertragseinbußen von 5 – 10 %. Der finanzielle Nutzen von Glyphosat wird in Deutschland mit 79 bis 202 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Modellrechnungen für die gesamte EU gehen von Produktionsrückgängen um 5 % aus

Gefahren von Glyphosphat

- Da Glyphosat das häufigste Herbizid ist, bestehen schon zahlreiche Resistenzen von Unkräutern gegen den Wirkstoff, weitere werden folgen. Diese „Superunkräuter“ lassen sich nur noch schwer eindämmen und richten erhebliche wirtschaftliche Schäden an

- Einige Studien aus den USA, Kanada und Schweden zeigen eine Zunahme der Krebsart Non-Hodgkin-Lymphom bei Landwirten

- Viele Pflanzen (ca. 80 %) sind zum Gedeihen auf Mykorrhizapilze angewiesen. Eine Studie von 2014 zeigt, dass Glyphosat die nützlichen Pilze erheblich reduziert und damit negative Auswirkungen auf den Nährstoffhaushalt der betroffenen Pflanzen hat. Damit sinken Wachstum und Ertrag auch von Nutzpflanzen

- In Brasilien trat in den Folgejahren nach der Glyphosatbehandlung ein erheblicher Ertragsrückgang bei Sojabohnen auf

- In den USA häufen sich Hinweise, dass Glyphosat den Befall von Nutzpflanzen mit Schadpilzen (Fusarien) fördert, die zu erheblichen Einbußen bei Ertrag, Qualität und Keimfähigkeit führen. Zudem bilden die Pilze für Mensch und Tier giftige Stoffwechselprodukte

- Da sich Glyphosat gut in Wasser löst, reagieren Wasserlebewesen deutlich empfindlicher. So liegt die für Fische tödliche Konzentration teilweise um den Faktor 100 unter der für Ratten und Enten. Die weltweit besonders bedrohten Amphibien nehmen Glyphosat besonders gut über ihre Haut auf. Bei maximal zulässigem Gehalt von glyphosathaltigem Roundup starben in den untersuchten Gewässern bis zu 70 % aller Amphibien

- Im Wasser lebende Cyanobakterien sind dagegen relativ unempfindlich und können sich daher auf Kosten anderer Organismen ausbreiten. Dies hat einen negativen Einfluss auf die Wasserqualität und fördert sauerstoffzehrende Algenblüten, die wiederum tierisches Leben und die menschliche Gesundheit gefährden

- Wild- und Nutzpflanzen können durch Abdrift von behandelten Flächen geschädigt werden. Das führt zur Reduzierung der Artenvielfalt – auch bei Nützlingen. Verschwindet die Wildkrautflora verlieren die darauf angewiesenen Tiere ihren Lebensraum, Schädlinge können sich stärker ausbreiten, die Erosion von Ackerböden wird gefördert

Einsatz im Garten

In Deutschland gibt es etwa 17 Millionen Haus- und Kleingärten, die zusammen rund 2,6 % der Gesamtfläche unseres Landes ausmachen. Noch immer werden in vielen dieser Gärten Unkrautvernichter eingesetzt. Derzeit sind über 90 glyphosathaltige Mittel zugelassen, davon über 50 auch für den Haus- und Kleingartenbereich. Sie sind in Garten- und Baumärkten sowie über das Internet leicht zu erhalten. Viele wissen es vielleicht nicht oder beachten es nicht, aber laut Gesetz dürfen diese Mittel nicht auf versiegelten Flächen wie Garageneinfahrten, Gehwegen und Höfen oder in unmittelbarer Nähe von Gewässern benutzt werden.

Alternativen zu Glyphosat im Garten

Aufgrund der Gefahr von Resistenzen bei Unkräutern sowie der erwiesenen Giftigkeit für Amphibien und Fische suchen viele Hobbygärtner nach Alternativen zum Einsatz von Herbiziden. Hier einige Tipps dazu:

- Mulchen Sie offenen Boden mit mineralischen Stoffen wie Kies und Splitt oder mit organischem Material wie Rindenmulch, Stroh oder Rasenschnitt

- Vermeiden Sie möglichst offenen Boden, pflanzen Sie Bodendecker oder säen Sie Pflanzen zur Gründüngung aus

- Hacken oder jäten Sie vor allem bei trockenem Wetter, dann wachsen die Pflanzen nicht wieder an. Tun Sie dies unbedingt vor der Samenreife

- Auf Wegen und gepflasterten Flächen lassen sich Unkräuter abflämmen

Der NABU bietet zum Gärtnern ohne Gift eine Broschüre zum Download an